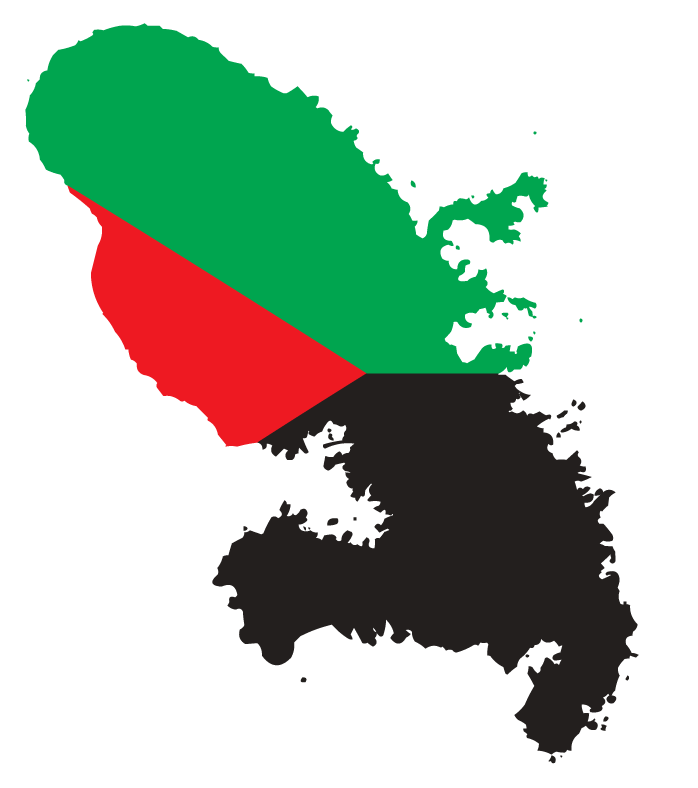

La Martinique

« Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n’ont point de bouche, ma voix, la liberté de celles qui s’affaissent au cachot du désespoir. »

Aimé Césaire

Histoire

La Martinique était à l’origine habitée par les Arawaks, un peuple pacifique vivant de l’agriculture, de la pêche et de la chasse. Vers le XIIIᵉ siècle, les Caraïbes, plus guerriers, arrivent et remplacent progressivement les Arawaks.

En 1502, Christophe Colomb découvre l’île, mais l’Espagne ne s’y installe pas durablement. En 1635, les Français, sous Pierre Belain d’Esnambuc, prennent possession de la Martinique. La colonie se développe rapidement autour des plantations de canne à sucre, activité très lucrative. Pour travailler dans ces plantations, des milliers d’Africains sont réduits en esclavage, ce qui façonne profondément la société martiniquaise. Les colons blancs (appelés « békés ») détiennent le pouvoir économique et politique, tandis que la majorité de la population est composée d’esclaves.

L’esclavage est brièvement aboli en 1794 pendant la Révolution française, mais Napoléon le rétablit en 1802. Il est aboli définitivement en 1848 grâce à l’action de Victor Schœlcher, et les anciens esclaves deviennent libres, certains devenant paysans.

Au XIXᵉ siècle, l’économie reste centrée sur la canne à sucre, puis se diversifie avec la culture de la banane et la production de rhum. La société martiniquaise conserve cependant des inégalités sociales et raciales héritées de l’esclavage.

En 1946, la Martinique devient un département d’outre-mer français, intégrant pleinement la République. Des figures comme Aimé Césaire et Frantz Fanon marquent la pensée et la culture antillaise, en développant la négritude et en questionnant les effets du colonialisme.

Aujourd’hui, la Martinique reste française tout en affirmant sa culture créole, ses traditions, sa musique, sa langue et son identité propre, résultat d’un mélange d’influences africaines, européennes et amérindiennes.

Le rocher du Diamant

Le Rocher du Diamant est un îlot volcanique situé à environ 3 km au large de la côte sud de la Martinique, dans la commune du Diamant.

L’îlot est aujourd’hui inhabité et protégé pour sa faune et sa flore, notamment les oiseaux marins et les coraux autour de ses côtes, ce qui en fait une zone réputée pour la plongée sous-marine.

Il mesure environ 175 mètres de long et 90 mètres de large, avec une hauteur de 175 mètres.

Son nom viendrait de sa brillance au soleil ou de sa forme évoquant un diamant.

Le Rocher du Diamant est un îlot volcanique situé à environ 3 km au large de la côte sud de la Martinique, dans la commune du Diamant. Dès le XVIIᵉ siècle, il revêt une importance stratégique pour la défense de l’île. Les Français y installent des batteries militaires pour protéger la Martinique contre les attaques des puissances européennes, notamment les Anglais et les Hollandais, qui tentent à plusieurs reprises de s’emparer de l’îlot.

Durant les siècles suivants, le Rocher du Diamant devient également un lieu de détention. Au XIXᵉ siècle, il est utilisé comme prison pour esclaves rebelles et criminels, reflétant la dureté du système colonial et l’histoire de l’esclavage dans l’île.

Aujourd’hui, le Rocher du Diamant est inhabité et protégé, reconnu pour sa valeur historique et naturelle. Il constitue un site emblématique de la Martinique, prisé pour la plongée sous-marine, l’observation des oiseaux marins, et comme symbole de la résistance et de l’histoire coloniale de l’île.

La montagne Pelée

La Montagne Pelée est un volcan situé dans le nord de la Martinique, culminant à 1 397 mètres. Avant le XXᵉ siècle, elle était connue pour ses activités volcaniques régulières, comme les fumerolles, petites éruptions de cendres et coulées de lave, qui attiraient l’attention des habitants et des scientifiques.

Le moment le plus dramatique de son histoire reste l’éruption du 8 mai 1902, l’une des plus catastrophiques du XXᵉ siècle dans les Caraïbes. Après plusieurs signes avant-coureurs – grondements, fumées et petites éruptions de cendres – la Montagne Pelée produit une nuée ardente qui dévaste Saint-Pierre, ville prospère surnommée le « Petit Paris des Antilles ». Près de 30 000 personnes meurent en quelques minutes, ne laissant qu’un seul survivant, Louis-Auguste Cyparis, un prisonnier enfermé dans une cellule ventilée.

Cette catastrophe entraîne la destruction totale de Saint-Pierre, la perte de son rôle de capitale économique et culturelle de l’île, et le transfert progressif de cette fonction à Fort-de-France. L’éruption attire également l’attention des volcanologues du monde entier et marque un tournant dans l’étude des nuées ardentes et des risques volcaniques en zones habitées.

Depuis, la Montagne Pelée est étroitement surveillée, et de petites éruptions et phénomènes volcaniques sont documentés. Elle reste un symbole de la puissance naturelle et de la fragilité des sociétés face aux catastrophes naturelles. La région de Saint-Pierre est aujourd’hui un site historique et touristique, avec des musées, des vestiges de l’ancienne ville et des sentiers de randonnée qui permettent d’observer le volcan et de comprendre son histoire.

La perle

Le Rocher de la Perle est un petit îlot situé au large de la commune de La Perle, sur la côte ouest de la Martinique. C’est un site naturel remarquable, entouré de falaises et de plages sauvages, qui attire les amateurs de plongée et de snorkeling grâce à ses eaux riches en faune marine et coraux.

Historiquement, le Rocher de la Perle n’a pas été un lieu d’occupation permanente, mais il a servi de repère naturel pour les marins et pêcheurs. Il fait partie du patrimoine naturel de l’île et symbolise la beauté et la richesse écologique de la Martinique.

Aujourd’hui, il est protégé et constitue un site emblématique pour l’écotourisme et la découverte de la nature martiniquaise.